2025年12月1日(月) 【体外受精】

体外受精の凍結胚移植について。

凍結胚移植とは採卵・採精した卵子と精子を受精させ、その受精卵を一旦凍結して、次の周期かそれ以降の周期に融解させて子宮に戻すことを言う。

また、現制度において凍結胚移植の場合も、移植時に助成金申請の対象となる。

不妊治療成功者の症例

イースタティックミネラルES-27により卵子・精子のミトコンドリアの質を改善

メリット

・余ってしまった胚を凍結しておくことで、次の周期でも移植できる。

・身体に負担がかかる排卵誘発剤の使用・採卵を繰り返さなくていい。

・卵巣過剰刺激症候群(OHSS)の回避。

・1回の採卵で複数回の移植チャンスが増える。

デメリット

・凍結・融解や保存などのコストがかかる。

・胚にダメージを与える可能性がある。

*日本の凍結技術はトップクラスのうえ、「超急速ガラス化法※」を採用しており、胚の生存率は約95%と言われている。妊娠・出産に関しても、出生児への悪影響は、現在まで報告はない。

※ガラス化法:凍結保護剤と組み合わせることで、常温〜-196℃まで水と溶液をガラス化状態にする。それにより、細胞の損傷なく卵子を凍結することが可能。

凍結胚移植の方法

凍結胚移植には、「ホルモン補充周期」に行う方法と「自然周期」に行う方法と2つある。

自然周期

ホルモン補充を行わず、自然排卵後に移植する方法。月経周期が安定しており、自然に子宮内膜が十分な着床環境に育っていることが条件となる。

ホルモン剤を使わないが、着床に適した時期にずれが起こってしまう場合があるため、最適な移植タイミングを決めるための通院回数が多くなる。

ホルモン補充周期

自然な排卵を抑え、卵胞ホルモンと黄体ホルモンをコントロールして子宮内膜を育てて移植する方法。

月経周期が不安定な方は、子宮内膜が十分な着床環境に育ちにくい場合が多いため、ホルモン補充周期の方法が適応されることが多い。

さらに、ホルモン補充によってコントロールしているため、胚移植スケジュールも立てやすくなる。

凍結胚移植の成功率

新鮮胚移植と凍結胚移植の妊娠率を比較すると、凍結胚移植の方がその数値は高い。その理由は、子宮内膜が十分な着床環境に育っている状態で胚移植ができるという点だ。

日本産婦人科学会が発表している平成23年度の治療データでは、新鮮胚を用いた移植あたりの妊娠率はART全体で21.9%、妊娠数は14,255。それに対し、凍結胚を用いた移植あたりの妊娠率は33.7%、妊娠数は27,364となっている。

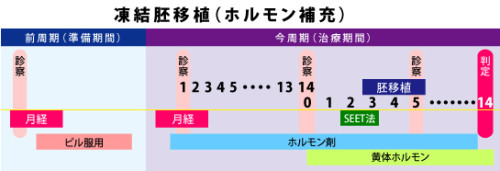

凍結胚移植のスケジュール・妊娠判定

各クリニックにより基本方針があるため、スケジュールはその都度、通院中のクリニックへ確認が必要だ。

1:月経1~5日目に来院。超音波検査を実施後、約3週間前後の間ピルを飲用。遺尿終了後、約5日後に来院。

2:ホルモン剤を2週間使用後、子宮内膜が十分な厚みになっていることを確認した後、黄体ホルモンを開始。

3:受精卵をどの段階で凍結したかにより、図に記載されている「3」〜「5」間の日に胚移植を実施。

※SEET法を行う場合は、図の「1」〜「4」の日に実施。

4:黄体ホルモン開始日から12~15日目前後が妊娠判定となる。

【 SEET法とは 】

1:前準備として、受精卵をシャーレ上でで5日間培養し、胚盤胞の状態まで育てる。胚盤胞に育ったら、この受精卵を一旦凍結保存。この際、受精卵を培養するのに使用した培養液(受精卵からのエキスを含む)も別に凍結する。

2:移植を実施する周期に、あらかじめ凍結しておいた培養液を融解して子宮の中に注入。この培養液に含まれている受精卵からのエキスに含まれる物質により子宮は刺激を受け、胚を受け入れやすい(着床しやすい)状態になるよう準備を開始する。

3:培養液を注入した2〜3日後に、胚盤胞を1個移植する。